In Eritrea nuovo noir coloniale per il maggiore Morosini

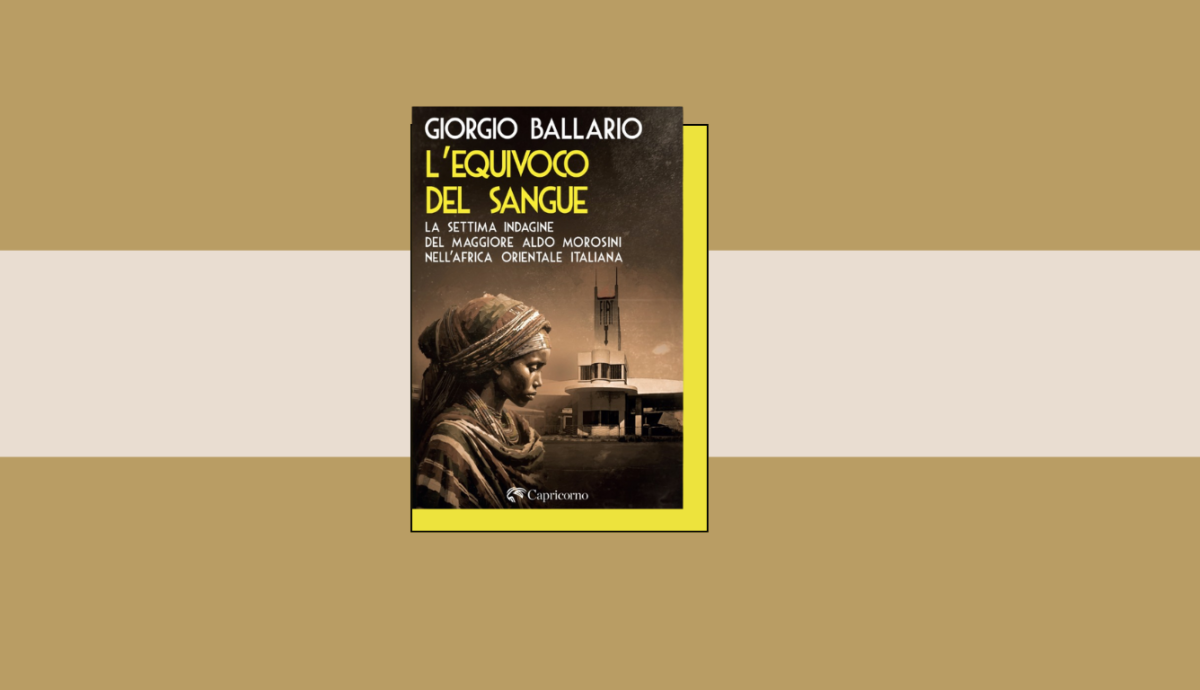

L’Equivoco del Sangue di Giorgio Ballario, edizioni Capricorno, ci riporta in Eritrea per le indagini del maggiore Aldo Morosini

Siamo in Eritrea per la settima indagine di Aldo Morosini

L’equivoco del sangue di Giorgio Ballario, edizioni Capricorno, ci riporta in Eritrea con il maggiore Aldo Morosini, della PAI, Polizia Africa Italiana e la sua squadra.

In prima fila, ancora una volta, il maresciallo piemontese Eusebio Barbagallo e lo sciumbasci Tesfaghì che, nell’Africa Orientale Italiana del 1937, dovranno iniziare le indagini per trovare l’assassino di una domestica eritrea di mezza età, Samya

Per l’indagine il colonnello Delle Piane richiama Morosini dalla vacanza nella calda Massawa. L’inconsueto interessamento degli alti gradi per la morte della donna eritrea si deve alla famiglia presso cui lavorava, i Bouchard. Arrivati in Eritrea durante la prima fase coloniale i Bouchard sono diventati ricchi grazie alle concessioni agricole. Intanto, indagando, si scopre che Samya è stata uccisa nel breve percorso tra la chiesa copta Enda Mariam, dove si era recata per la funzione, e la casa padronale nell’elegante quartiere europeo dei villini.

Il motivo dell’omicidio però non è ovvio. Ferita a coltellate, non è stata né derubata né stuprata. Per scoprire la verità, il maggiore Morosini si sposta da Asmara verso gli agrumeti di Elabered, dove lavora il marito dell’ereditiera, Maria Elena Bouchard. Lui però dice di essere sempre rimasto lì, anche la sera dell’omicidio. Elabered è, nella realtà, una delle molte attività di coltura iniziate a suo tempo dai coloni.

E proprio qui, nella casa colonica inizia a dipanarsi l’intrigo. Sembrerebbe che il marito, Guidobaldo Rotondi, intrattenesse una relazione segreta con la giovanissima domestica, Zahra Efrem, nome del padre. Niente di nuovo sotto il sole, forse però un possibile movente, visto che lui è sposato.

Tuttavia, proseguendo nelle indagini, la questione si ingarbuglia ulteriormente.

L’ascolto dei testimoni segue linee linguistiche parallele, chi parla tigrino è interrogato da Tesfaghì. E proprio lui raccoglie la prova fornita dalla cugina della povera Samya che introduce nel romanzo la questione “dell’equivoco del sangue”.

Asmara è una città di scapoli, così titolava nel 1937 un reportage della Stampa. In realtà, proprio in quegli anni il numero delle donne italiane nella colonia è maggiore. Sono anche gli anni in cui, con l’emanazione delle leggi razziali, le unioni miste, in precedenza tollerate, lasciando alla discrezione paterna il riconoscimento di eventuali figli, diventano ora un reato punibile con il carcere.

Il “sangue giusto”, quello che deve scorrere nelle vene di chi ha un cognome italiano non può più essere eritreo.

Quindi molti bambini nati in quel periodo si ritrovano figli di nessun padre, con un doppio stigma, italiano ed eritreo. Già perché in Eritrea il nome proprio è sempre affiancato al nome del padre, del nonno e così via, per linea paterna. Nel caso di Samya e di altri come lei, questo non può accadere. Perciò non avere un cognome è la condizione che la relega a cenerentola nella propria casa. Non solo, l’unico nome dopo il suo, quello materno, ne avrebbe accresciuto lo stato di “indesiderata”.

Va anche aggiunto che negli anni del colonialismo liberale, in Eritrea, si diffonde la pratica del madamato, una convivenza more uxorio. Le giovani donne eritree che si innamoravano di italiani arrivati nel Paese per lavoro o come soldati, la accettano perché non è una condizione del tutto nuova. Nella tradizione locale, oltre al matrimonio classico in chiesa ne esistevano altri. Tra questi il demòz, un’unione a tempo, con la quale gli uomini si assumevano la responsabilità economica della coppia. La differenza cruciale però è proprio la responsabilità, che nel madamato non esiste. L’uomo non ha nessun obbligo legale se decide di abbandonare la compagna e anche i figli. Situazione certo non insolita se si pensa ai tanti che avviavano una relazione nella colonia, pur avendo già famiglia in Italia.

Nel giallo storia e romanzo convivono in armonia. Molte notizie storiche scivolano nella narrazione senza appesantirla, anzi rendendo più comprensibile il periodo coloniale. La sconfitta di Dogali e quella di Adua, ricordando in questo secondo caso il ruolo delle mappe sbagliate. L’eccidio di Graziani e l’arrivo in Eritrea del Duca d’Aosta come nuovo viceré d’Etiopia e governatore dell’AOI. Infine le missioni protestanti, ostili al fascismo e che aiutano gli shifta che negli anni successivi avranno un ruolo centrale contro gli italiani.

Come mai la storia coloniale si presta così bene ad essere scenario per i gialli? Lo chiediamo a Ballario.

“Il fenomeno coloniale italiano in Eritrea e nel resto dell’Africa è poco

conosciuto e studiato”, ci spiega, “quindi molti lettori sono attratti da

un’ambientazione originale, esotica e non ancora sfruttata a livello

letterario. Inoltre i territori coloniali dell’Africa hanno avuto negli anni

Venti e Trenta un forte impulso emotivo sulla mentalità italiana dell’epoca.

Basti considerare il grande uso di tutto ciò che era africano e coloniale

nel linguaggio grafico e pubblicitario, che in quegli anni stava cominciando a

diffondersi”.

Lascia un commento